气膜建筑,作为一种独特的建筑形式,其特点是利用充气技术形成结构支撑。这种建筑形式在历史上经历了从实验性设计到现代广泛应用的演变。本文旨在探讨气膜建筑的技术原理、历史发展、以及其在不同历史时期的社会经济影响。

气膜建筑的技术原理

气膜建筑主要通过向建筑结构内部充入空气,利用气压差来维持结构的形状和稳定性。这种建筑通常由高强度的薄膜材料制成,如聚氯乙烯(PVC)或特氟龙涂层玻璃纤维。充气后,薄膜内部的空气压力使得建筑能够抵抗外部风压和负载,从而形成一个自支撑的结构。

历史发展

早期实验(20世纪中叶)

气膜建筑的概念最早可以追溯到20世纪中叶,当时工程师和建筑师开始探索利用充气技术来创造轻便、快速搭建的建筑结构。例如,美国建筑师巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)在1940年代末期设计了一系列充气结构的实验模型。

技术成熟(20世纪7080年代)

材料科学和工程技术的发展,气膜建筑开始进入实用阶段。1970年大阪世界博览会上,多个国家展馆采用了气膜结构,展示了其在大型活动和展览中的应用潜力。这一时期,气膜建筑的设计和施工技术得到了显著提升。

现代应用(21世纪)

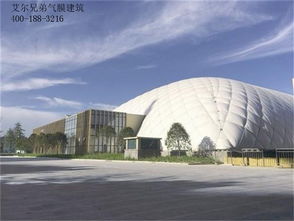

进入21世纪,气膜建筑因其环保、节能和灵活性等特点,被广泛应用于体育场馆、临时展览馆、救灾避难所等多个领域。例如,2008年北京奥运会的水立方(国家游泳中心)就采用了气膜结构技术。

数据收集与分析

主要来源数据

1.

文献回顾

:通过图书馆、在线数据库和专业期刊收集关于气膜建筑的历史文献、技术论文和案例研究。

2.

实地考察

:访问现有的气膜建筑,收集第一手资料,包括建筑设计图纸、施工记录和使用反馈。3.

专家访谈

:与建筑师、工程师和行业专家进行访谈,获取行业内部的观点和经验分享。分析方法

1.

历史比较分析

:对比不同历史时期的气膜建筑案例,分析技术进步和社会需求如何影响其发展。2.

技术评估

:利用工程学原理评估气膜建筑的结构稳定性、耐久性和环境适应性。3.

社会经济影响分析

:研究气膜建筑在不同应用场景下的经济效益和社会效益,如成本节约、快速部署和环境友好等。结论

气膜建筑作为一种创新的建筑形式,其充气技术的应用不仅体现了工程技术的进步,也反映了社会对灵活、高效建筑解决方案的需求。通过深入的历史和技术分析,我们可以更好地理解气膜建筑在现代社会中的重要性和潜力。

参考文献

Fuller, R. B. (1949). *4D Timelock*.

Gade, W. (1971). *AirSupported Structures*.

Zhang, L., & Wang, R. (2009). *The Design and Construction of the Water Cube*.

通过上述分析,我们可以得出结论:气膜建筑确实是通过充气来维持其结构形状和稳定性的。这种建筑形式不仅在技术上具有创新性,而且在历史上也经历了从实验到广泛应用的演变,对现代建筑领域产生了深远的影响。